七転八起で知られるダルマさん。その達磨さんが禅宗初祖で、現在までその流れが脈々と続いています。

歴史 (お釈迦さまから達磨さんへ)

の正法は、28代目のにうけつがれ、達磨大師より6代目の祖師に、 [えのうだいかん] 禅師(638~713)が出現されます。普通、六祖慧能 [ろくそえのう] 禅師とお呼びしています。その慧能禅師より三代をへて、 [ひゃくじょうえかい] 禅師(749~814)が出られ、『百丈清規 [ひゃくじょうしんぎ] 』をお書きになり、禅宗の規則を制定し、唐代のころより禅宗は叢林 [そうりん] (寺院)の形態を整えていきます。「一日作 [な] さざれば、一日食らわず」という言葉をよく耳にしますが、その言葉を残されたのが、百丈禅師です。

五家七宗

六祖慧能禅師のもとより、 [なんがくえじょう] 禅師(677~744)、 [せいげんぎょうし] 禅師(?~740)の二大弟子が出現され、数代をへるうちに、やがて中国の禅宗は、雲門 [うんもん] 宗、潙仰 [いぎょう] 宗、法眼宗、曹洞宗、そして臨済宗の五宗に分かれます。また臨済宗は楊岐派 [ようぎは]、黄龍派 [おうりょうは] の二派に分かれ、これを総称して五家七宗[ごけしちしゅう]と呼んでいます。この五家七宗の呼称は、各祖の禅的個性によって分かれたものであって、お釈迦さま以来の正法を伝えているのにかわりはありません。

中国から日本へ

日本へ禅がもたらされるのは、鎌倉・室町時代です。日本へ伝来した禅は、四十六伝あったと言われますが、そのうち、法をうけつぐ弟子ができ、流派を成したものは二十四流とされます。

現在、臨済宗には妙心寺派、南禅寺派などの14派と、黄檗宗に分かれていますが、その由来はこの伝来を伴う各本山の開創の因縁によるものです。

その二十四流のうち曹洞系の3派を除けば、他はすべて臨済系に属し、しかも栄西禅師(1141~1215)以外は、楊岐派の禅を伝えています。日本に始めて臨済禅を伝えたのは栄西禅師ですが、それは二十四流の中の一つであって、学校教科書などで日本臨済宗の開祖を栄西禅師と記述するのは適当ではないと思われます。

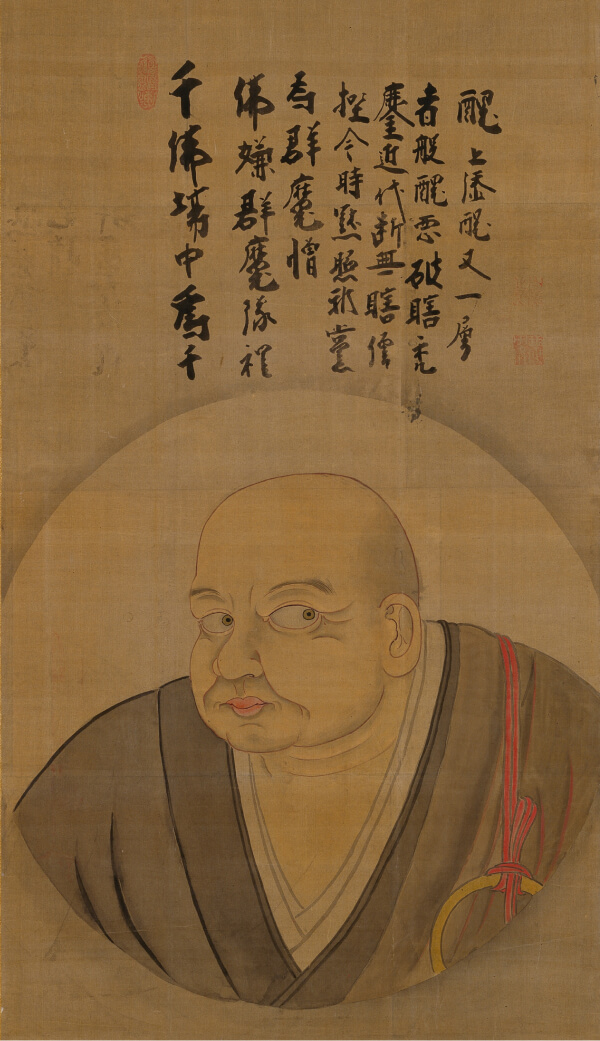

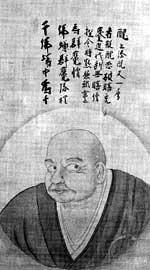

白隠慧鶴禅師

現在の日本臨済宗を確立したのは江戸時代に出られた [はくいんえかく] 禅師(1685~1768)です。

白隠禅師は、法系的には、妙心寺開山の関山慧玄 [かんざんえげん] 禅師の流れに属し、大応国師(南浦紹明 [なんぽじょうみょう] )―大灯国師(大徳寺開山・宗峰妙超 [しゅうほうみょうちょう] )―関山慧玄(妙心寺開山)……白隠慧鶴と次第し、その法系を特に「応灯関の一流」と呼んでいます。白隠禅師は、接化の手段(修行者を悟りに導く手段)として「公案[こうあん](禅問答)」を重視し、独自の公案も創られました。その中の一つに「隻手音声 [せきしゅおんじょう]」があります。両手をパンと打ち、「どちらの手が鳴ったか」を問うのです。

白隠禅師の法を嗣がれた峨山慈棹 [がさんじとう] 禅師から隠山惟琰 [いんざんいえん] 禅師と卓洲胡僊 [たくじゅうこせん] 禅師が世に出て、現在の臨済宗の法系はこのいずれかに属します。白隠禅師を臨済宗中興の祖と仰ぐのはそのためです。

白隠禅師の教えを一言で言えば、その著作と伝わる『坐禅和讃 [ざぜんわさん] 』にある「この身即ち仏なり」の自覚と言ってよいでしょう。それは臨済禅師の「一無位の真人」の自覚と一つのものであり、お釈迦さまが摩訶迦葉尊者に伝えられた正法と同じということです。この自覚(悟り)を得るために坐禅を修し、公案を用い、動的坐禅としての作務を行ずるのが、臨済宗の宗旨です。