概略・歴史

建仁寺は建仁二年(1202年)将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師を開山として宋国百丈山を模して建立されました。元号を寺号とし、山号を東山(とうざん)と称します。

創建時は真言・止観の二院を構え天台・密教・禅の三宗兼学の道場として当時の情勢に対応していました。

その後、正嘉元年(1258年)東福寺開山円爾弁円(えんにべんえん)が当山に入寺し境内を復興、禅も盛んとなりました。

正元元年(1259年)宋の禅僧、建長寺開山蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が入寺してからは禅の作法、規矩(禅院の規則)が厳格に行われ純粋に禅の道場となりました。

やがて室町幕府により中国の制度にならった京都五山が制定され、その第三位として厚い保護を受け大いに栄えます。

その後、天文の大火により諸塔頭及び法堂が焼失したが、ようやく慶長4年(1599年)安国寺恵瓊(あんこくじえけい)が方丈を移築し復興が始まり、徳川幕府移行後も保護を受け堂塔が再建修築され、制度や学問が整備されます。

明治に入り政府の宗教政策等により臨済宗建仁寺派としての分派独立、建仁寺はその大本山となります。

また廃仏毀釈、神仏分離の法難により塔頭の統廃合が行われ、余った土地を政府に上納、境内が半分近く縮小され現在にいたります。

開山

開山千光祖師明庵栄西(みんなんようさい)禅師

永治元年(1141年)4月20日、備中(岡山県)吉備津宮の社家、賀陽(かや)氏の子として誕生しました。

十一歳で地元安養寺の静心(じょうしん)和尚に師事し、十三歳で比叡山延暦寺に登り翌年得度、天台・密教を修学します。 そののち、宋での禅宗の盛んなることを知り、二十八歳と四十七歳に二度の渡宋を果たします。

二回目の入宋においてはインドへの巡蹟を目指すも果たせず、天台山に登り、万年寺の住持虚庵懐敞(きあんえじょう)のもとで臨済宗黄龍派の禅を五年に亘り修行、その法を受け継いで建久二年(1191)に帰国しました。

都での禅の布教は困難を極めたが、建久六年(1195年)博多の聖福寺(しょうふくじ)を開き、「興禅護国論(こうぜんごこくろん)」を著すなどしてその教えの正統を説きました。

また、鎌倉に出向き将軍源頼家の庇護のもと正治二年(1200年)寿福寺が建立、住持に請ぜられます。

その二年後、建仁寺の創建により師の大願が果たされることになりました。

その後、建保三年(1215年)7月5日、七十五歳、建仁寺で示寂。護国院にその塔所があります。

また師は在宋中、茶を喫しその効用と作法を研究、茶種を持ち帰り栽培し、「喫茶養生記(きっさようじょうき)」を著すなどして普及と奨励に勤め、日本の茶祖としても尊崇されています。

伽藍と宝物

方丈

慶長四年(1599)恵瓊が安芸の安国寺から移建したもので、銅板葺の屋根は、開山栄西禅師八百年大遠諱を機に、建立時のこけら葺に戻されました。本尊は東福門院寄進の十一面観音菩薩像。

茶席「東陽坊」

草庵式二帖台目席。天正十五年(1587)に豊臣秀吉が催した北野大茶会で、利休の高弟・真如堂東陽坊長盛が担当した副席と伝えられています。二帖台目席で最も規範的な茶室とされ、茶室の西側には当寺の名物「建仁寺垣」が設けられています。

法堂

明和二年(1765)上棟。仏殿兼用の「拈華堂(ねんげどう)」。五間四間・一重・裳階付の堂々とした禅宗様仏殿建築。正面須弥壇には本尊釈迦如来座像と脇侍迦葉尊者・阿難尊者が祀られています。また、その天井には平成十四年(2002)創建八百年を記念して小泉淳作画伯筆の双龍が描かれました。

開山堂(拝観不可)

旧護国院とも呼ばれる建仁寺開山栄西禅師の塔所。堂内中央には入定塔と呼ばれる石塔があり、その下には栄西禅師がお眠りになっていると伝えられています。また、庭園には栄西禅師が宋より持ち帰ったとされる菩提樹が植えられています。

風神雷神図屏風

本図には落款も印章もありませんが、俵屋宗達の真作として、しかも晩年の最高傑作とされています。二曲一双の屏風全面に金箔を押し、右隻に風神、左隻に雷神を描いています。現在は京都国立博物館に寄託しており、 建仁寺では、高精細複製作品の屏風画が展示されております。

勅使門(重要文化財)

銅板葺切妻造の四脚門で鎌倉時代後期の遺構を今に伝えています。柱や扉に戦乱の矢の痕があることから「矢の根門」または「矢立門」と呼ばれています。元来、平清盛の六波羅邸の門、あるいは平教盛の館門を移建したものと言われています。

三門「望闕楼」

空門・無相門・無作門の三解脱門。「御所を望む楼閣」という意味で「望闕楼」と名づけられました。楼上には釈迦如来、迦葉・阿難両尊者と十六羅漢が祀られています。

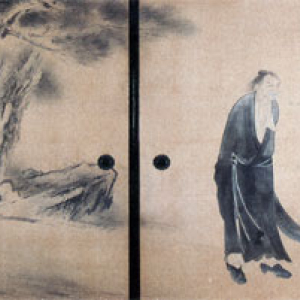

襖絵

桃山時代の画壇の巨匠・海北友松(かいほうゆうしょう)は建仁寺と関係が深く、彼の描いた襖絵「竹林七賢図」・「雲龍図」・「花鳥図」等が文化財として建仁寺に数多く残されています。

浴室

寛永五年(1628)三江和尚(諱紹益)によって建立されました。七堂伽藍の一つで、内部は待合・浴室・土間(火炊場)に三分されています。湯気で体を温める蒸し風呂で、禅寺では入浴も修行の大切な部分として、厳しい作法が細かく定められています。

交通案内

- 所在地

-

〒605-0811 京都市東山区小松町584

- 電話

- 075-561-0190

- アクセス

-

JR京都駅よりタクシーで約10分。

市バス「東山安井」より徒歩5分。

京阪電車「四条駅」より徒歩7分。

阪急電車「河原町駅」より徒歩10分。