概略・歴史

妙心寺の開基、花園法皇は大燈国師こと大徳寺の宗峰妙超禅師に参禅し、印可(弟子が悟りを得たことを師が認可すること)されました。妙心寺の開山、関山慧玄禅師も宗峰妙超禅師の法を嗣がれています。建武4年(1337)、宗峰妙超禅師は、病に伏し重態となられました。ご自身の没後には花園法皇の師とする禅僧に、弟子の関山慧玄禅師を推挙され、また、花園法皇が自らの離宮を禅寺とされるにあたり、その山号寺号を正法山妙心寺と命名されました。その年の12月22日、宗峰妙超禅師は亡くなられ、妙心寺ではこの建武四年を妙心寺開創の年としています。

花園法皇は、自らの離宮を玉鳳院とし、そこから関山慧玄禅師に参禅されました。そして暦応5年(1342)、花園法皇は仁和寺花園御所跡を関山慧玄禅師にまかせられ、妙心寺の寺基が定まりました。

貞和3年(1347)7月22日、花園法皇は妙心寺に寄せる熱い思いを「往年の宸翰」にしたためられ、翌貞和4年11月11日、世を去られます。五十二歳の生涯でした。

花園法皇が世を去られて三年、関山慧玄禅師は、雲水の指導に専念され、延文5年(1360)12月12日に玉鳳院の傍にある風水泉わきの老樹の下で亡くなられました。装いは行脚の旅姿であったと伝えられます。そして遺骸が開山堂微笑菴の地に葬られました。

やがて、妙心寺は、寺号を龍雲寺と改名されます。妙心寺の寺名が消えたのです。それは妙心寺開創50年を経た頃のことで、開山禅師没後わずか39年後のことでした。それより34年間のことは不明です。龍雲寺と名をかえた妙心寺は、永享4年(1432)春に尾張犬山の瑞泉寺から上京した日峰宗舜禅師が、荒れた開山塔の地を整え、ここに妙心寺の中興がなされました。

戦国期の妙心寺は、大きな転機を迎えました。妙心寺の境内地が今日のように広大になったのは、永正6年(1509)のことで、利貞尼という尼僧さんが、仁和寺領の土地を買い求め、妙心寺に寄進されたのでした。

やがて、広大な境内に七堂伽藍が建てられ、また塔頭も創建されていきました。とくに塔頭には龍泉菴、東海庵に加え、大永3年(1523)に聖澤院、大永6年(1526)には靈雲院が創建されました。これで四派四本庵による妙心寺の運営体制が確立しました。四派とは龍泉派・東海派・靈雲派・聖澤派をいいます。四本庵は龍泉菴・東海庵・靈雲院・聖澤院のことです。

明治元年(1868)、神仏分離令が発布されました。各地で廃仏毀釈が興り寺院の取り壊し、仏像、経典などが破棄され、妙心寺もその影響を受けました。一方この明治期には宗議会など、今日に至る妙心寺の運営体制の基礎が確立し、また妙心寺専門道場が設けられたり、今日の花園大学、花園高等学校の前身となる般若林が開設されています。

大正を経て昭和10年(1935)、妙心寺は開創六百年を迎えました。その後の昭和・平成・令和期の妙心寺は、開創七百年への歴史を刻む時代を迎えます。

この期には、禅の大衆化や教化活動の促進がはかられ、各地での坐禅会開催、「生活信条」や「信心のことば」の制定、「おかげさま運動」も活発になりました。

その他、この期には防災や諸堂の保存修理など文化保護の事業も進められました。

今日、勅使門、三門、仏殿、法堂、庫裏、開山堂、大方丈、小方丈、浴室、経蔵、塔頭天球院の玄関・方丈、衡梅院方丈、靈雲院書院などをはじめ多くの重要文化財の指定建造物。玉鳳院、東海庵、退蔵院、靈雲院、桂春院などの史跡・名勝指定の庭園などがよく保存されています。また、史跡・特別名勝の指定をうける龍安寺が、ユネスコ世界文化遺産に登録されました。

このように、妙心寺は関山禅の伝灯を堅持し、臨済宗最大の大本山として展開し、かつ美しい寺観を呈している禅寺です。

開山

関山慧玄禅師(無相大師)

関山慧玄禅師(1277~1360年)は信濃の人で、建治3年、信濃源氏の流れを汲む高梨家に生まれました。高梨家は信心の厚い家で、とくに禅に心をよせた家柄でした。鎌倉にて仏門に入り徳治2(1307)年、建長寺で大応国師(南浦紹明禅師)に相見し、慧眼という僧名を授けられました。大応国師は翌延慶元(1308)年に亡くなられましたが、その後も鎌倉にとどまって修行に専念しました。嘉暦2(1327)年建長寺開山大覚禅師(蘭渓道隆)の50年忌法要が建長寺の西来院で営まれ、関山禅師も列席し、隣席の僧から「今日天下叢林中、明眼の宗師は宗峰和尚(大燈国師)である」と聞き、そのまま鎌倉を去って霧眠草宿、一路京都に向かい、紫野大徳寺の宗峰和尚に相見し、門弟として入門しました。

大燈国師に相見し、ただちに「如何なるか、これ宗門向上のこと」と門法し、国師が"関字"と応えましたが、国師は関山禅師の態度を見て「作家の禅客、天然自在」と称えたといいます。作家とは禅を手に入れ、自由な創造性をもつ力量ある禅者のことであり、それが天然にそなわっているというのです。修行三昧であった関山禅師はついに"関字"をさとり、その見解を国師に呈したところ、国師はおおいに悦び、"関字"を透過したことを証明し「関山」の号を授け、また諱の慧眼を慧玄と改めました。この「関山号」は国宝として、妙心寺に所蔵されています。

関山禅師の示寂は延文5(1360)年12月12日であり、世寿84歳でした。遺骸を艮(北東)隅に葬り、塔を建てて微笑塔と名付け、お堂を造って微笑菴と称しました。これが今日の開山堂で、お堂に掲げる「微笑菴」という扁額は雪江禅師の筆です。

開山禅師は死寂に際し、弟子の授翁禅師を召し行脚に出るといい、二人相たずさえて風水泉の大樹の下にいたり、仏法の由来を語りました。

関山禅師が花園法皇の勅請でこの寺を創開したが、たとえ後世になって関山禅師を忘却することがあっても、この大応国師・大燈国師二祖の深恩を忘却するなら、わが児孫ではない。「汝等請う其の本を務めよ」と遺誡し、立ちながらにして亡くなられたといわれています。

宝物

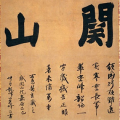

宗峰妙超禅師(大燈国師)墨蹟 関山道号(国 宝)

関山

鎖段す 路頭難透の処

寒雲長く帯ぶ翠巒峰

韶陽の一字機を蔵し去る

正眼に看来れば万重を隔つ

右慧玄蔵主の為めに関山の号を賦す

嘉暦己巳仲春 龍峰山宗峰妙超書す

時に禅師48歳、その堂々たる書風は師の並々ならぬ気迫を示し、禅僧の書を代表するものとして遍く知られています。

妙心寺鐘(黄鐘調の鐘 国宝 奈良時代)

黄鐘調ともいいます。『徒然草』に「およそ鐘のこえは黄鐘調なるべし…浄金剛院の鐘の声また黄鐘調なり」とあるその鐘で、もと浄金剛院(廃寺)にあったものです。記年銘のあるものとしては日本最古で、文武天皇2年(698)の作です。その秀高なる形態流麗なる唐草文様まことに天下の名鐘の名に恥じないものです。

浴 室 (重要文化財)

三門の東側に位置する浴室(明智風呂)は天正15年(1587)塔頭太嶺院(廃寺)の蜜宗和尚が、明智光秀の菩提を弔うために創建したものです。そののち明暦2年(1656)に改建されました。一重切妻造本瓦葺、浴室内中央に浴槽と洗場があり、その南側に休憩室が設けられています。また東背面は竈室があります。浴槽は蒸風呂形式で簀子板敷の隙間から蒸気を出し四壁は正面に出入口と調節窓をもち、他の三方は板壁で閉ざされています。入口正面には位牌棚があり、その中央に跋陀婆羅尊者(狩野宗信筆)が掲げられています。

雲 龍 図(狩野探幽筆 江戸時代 重要文化財 法堂)

法堂の高さ13mの天井鏡板に、直径12mの円形の枠いっぱいに描かれた雲龍図です。関山慧玄禅師の300年忌を記念した法堂の建造にともない、狩野探幽が8年の歳月を要して描きあげました。探幽、55歳の作と伝えられます。龍の目は円相の中心に描かれ、立つ位置、見る角度によって、龍の表情や動きが変化するように見えます。

交通案内

- 所在地

-

〒616-8035 京都市右京区花園妙心寺町1

- 電話

- 075-463-3121

- アクセス

-

南総門:JR嵯峨野線(山陰本線)花園駅下車、徒歩7分。

または市バス・京都バス妙心寺前下車、徒歩5分

北総門:京福電鉄北野線の妙心寺駅下車、徒歩3分。

または市バス・JRバス妙心寺北門前下車、すぐ。