概略

「南禅寺」は臨済宗南禅寺派の大本山であり、正式名称を「瑞龍山 太平興国南禅禅寺」という。南禅寺の歴史は、鎌倉後期の正応4年(1291)に無関普門を開山とし、東山にある開基亀山法皇の離宮を禅寺に改めた事から始まる。天皇として最初に禅僧となられた法皇は、発願文『禅林禅寺起願事』をしたためられ、その中で「日本で最も優れた禅僧」を南禅寺の住持とするよう定められた。つまり「南禅寺住持」は法系・派を超えた最高の禅僧の代名詞であり、夢窓疎石・虎関師錬・春屋妙葩などの名僧が代々住持に任ぜられる事となる。伽藍は明徳4年(1393)の大火・文安4年(1447)の失火や応仁の乱(1467)等によって荒廃したが、江戸初期に見事再興された。今も建っている三門の楼上からは京都市内が一望できる。しかし、南禅寺は徳川幕府との深い関係の中で再興・興隆しており、楼上からの眺望内に御所が見える構造は何か意図があるように感じられる。

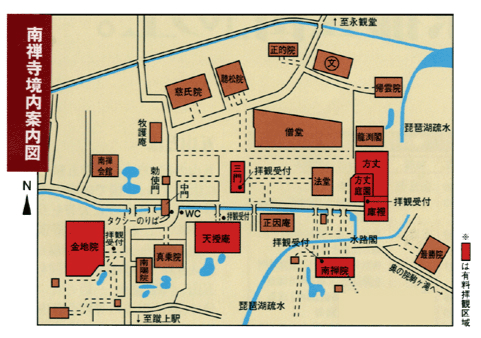

そんな歴史的背景を考えつつも、境内を見れば、勅使門から法堂まで一直線に道がのびている。この道は「禅」に続いている。

伽藍

勅使門(重文)

寛永18年(1641)、御所の日の御門を明正天皇より拝領し、移築。勅使の来山や住持の晋山式などの重要行事時のみ開門する。

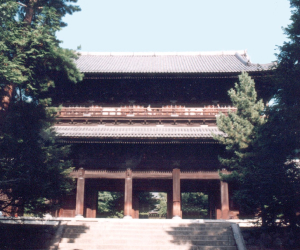

三門(重文)

仏道修行の悟りを示す「空門」「無相門」「無作門」の3つの門を表している。

南禅寺の三門は「天下龍門」と号し、上層の楼を「五鳳楼」という。高さ22m、日本三大門の1つである。

寛永5年(1628)、藤堂高虎が大阪夏の陣で亡くなった一族・家来の菩提を弔う為、再建・寄進。

法堂

本尊に釈迦三尊像をまつっている。床一面に瓦が敷かれ、欅の円柱が林立。天井には「蟠龍」が描かれている。

庫裏

白壁に黒い用材を組んだ幾何学的な美しさや吹き抜け天井の梁の力強さ等、禅宗寺院の特色が見られる。

大・小方丈(共に国宝)

大方丈は天正年間に豊臣秀吉が献上した御所の清涼殿を、慶長年間の御所新築計画に伴って拝領・移築。小方丈は伏見城の書院を移築。小堀遠州作庭の禅院式枯山水は通称「虎の子渡し」と呼ばれている。内部の襖絵は全て狩野派によるもので、狩野元信・永徳・探幽の作品を見る事が出来る。特に小方丈内の襖絵「水呑の虎」は探幽の傑作として名高い。

南禅院(庭のみ公開)

亀山法皇の上の離宮跡であり、南禅寺発祥の地でもある。方丈前の庭は鎌倉時代の作庭で、池泉回遊式。堂内には亀山法皇像(鎌倉期:重文)・第3世一山一寧(鎌倉期の中国人禅僧)を祀っており、襖絵は狩野養朴と子の如川・随川によって描かれている。茶室前に掛かっている「龍渕窟」の字は後陽成天皇の真筆。

水路閣

境内を横切って琵琶湖疏水を通す為、主任技師 田辺朔朗(東京大学工学部卒 当時21歳)の指揮により明治20年完成。赤煉瓦のローマ式アーチは有名。

金地院

南禅寺の塔頭寺院。慶長10年(1605)、以心崇伝(金地院崇伝)によって再興。方丈は伏見城の遺構。茶席:八窓席や東照宮は重文に指定されている。小堀遠州作「鶴亀の庭」も有名。

天授庵

南禅寺の塔頭寺院。第15世虎関師錬が、開山 無関普門を祀る開山塔の建立を願い出た折、その庵として開創。慶長7年、細川幽斎によって再建された。

慈氏院

南禅寺の塔頭寺院。達磨堂とも呼ばれ、祀っている達磨大師像は立像で珍しい。「おあしがよる大師」として信仰を集めている。

僧堂(内部非公開)

雲水の修行する専門道場で、明治末から大正初期に再建。禅堂内には法皇が座ったとされる「法皇単」がある。

交通案内

- 所在地

-

〒606-8435 京都市左京区南禅寺福地町

- 電話

- 075-771-0365

- アクセス

-

電車:地下鉄東西線「蹴上」下車 、 徒歩8分。